「洋服の種類が多すぎて何を買えばいいかわからない」

「服を買い替えようと思ったけど、今の年代の自分にあう洋服選びの基準がわからない」

「休日でもそれなりにオシャレな服を着こなしたい」

今回はこのような悩みをもつ大人の男性に向けて、洋服選びの基本的な考え方を体系的に整理したうえでご説明をします。この知識さえあれば、洋服選びの基準が「何となく選ぶ」から「理由をもって選ぶ」に変わります。

効率よく自分のファッションを見直したい大人の男性の方に向けて、まずは基本的な考え方をお伝えいたしますので気になる方はぜひ最後までご一読ください。

洋服の分類

まず、世の中にある洋服は、「ドレス」と「カジュアル」の2種類に大別することができます。

「ドレス」とは「フォーマルで大人の印象を与えるもの」とされていて、代表的なものにビジネスシーンでよく使われるスーツがあります。例えば、ジャケット・シャツ・ネクタイ・スラックス・革靴などをイメージしていただければわかりやすいと思いますが、これらの要素には、その用途からも「大人らしさ」が含まれていることがわかります。

それに対して、「カジュアル」とは「ラフで子どもの印象を与えるもの」とされていて、ビジネスシーン以外で使われる洋服全般といった立ち位置となります。例えば、パーカー・チェックシャツ・Tシャツ・ジーンズ・スニーカーなどの一般的なビジネスシーンでは適さないとされているアイテムが分類されます。

洋服の設計

さらに前提として理解しておく必要があることがあります。それは、洋服は西洋人に向けて設計されているといった点です。

一般的には、骨格・顔の特徴・頭の大きさ・手足の長さなど、西洋人と東洋人では体格が異なります。現代的な価値観においては、どちらかと言えば西洋人の方が「スタイリッシュ」とされている傾向があることは、広告などのモデル採用例からもわかるかと思います。

この体格差から、東洋人の方が「子どもっぽい印象」になる傾向があります。つまり、土台となる身体的な特徴だけで、先ほどの「洋服の分類」の考え方を無理やり適合した場合、東洋人は「カジュアル」要素のある印象がもともと備わっている状態にあります。

したがって、一般的に東洋人が洋服選びをする際のポイントとしては、「カジュアル」で子どもっぽい印象を緩和させるために「ドレス」の要素をもつ洋服でバランスをとる必要があります。

基本的なバランス

「西洋人」と「東洋人」では、もともと備わっている印象に違いがあることをご説明しました。しかし、だからと言って休日であってもいつも「ドレス」要素をもつスーツ姿で過ごすには窮屈ですし、なによりも違和感があります。

そこで、より日常的な生活に洋服選びを適合させるためには「ドレス」と「カジュアル」のバランスを考える必要が出てきます。

結論、コーディネートの半分以上を「ドレス」要素で構成することが重要です。

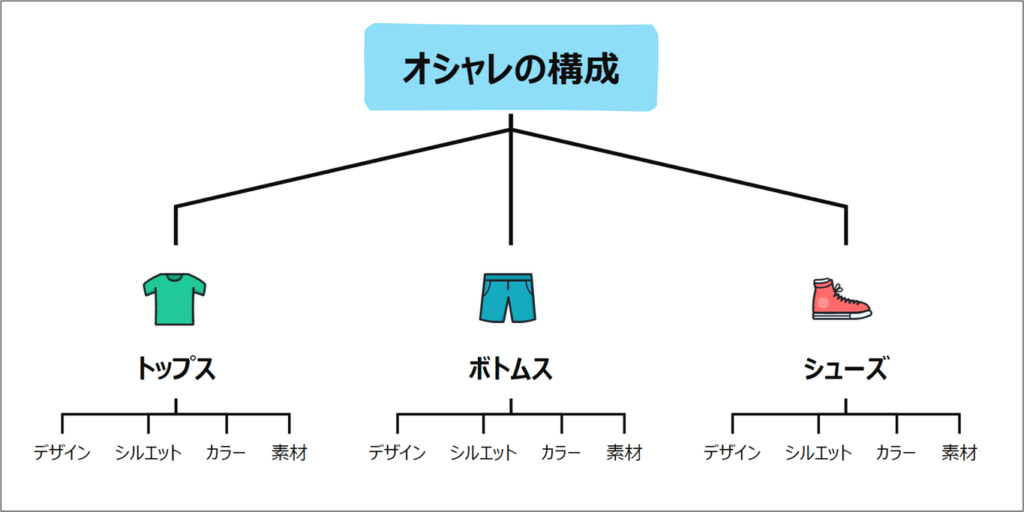

具体的なコーディネートの構成方法として、洋服を「トップス」「ボトムス」「シューズ」のアイテム別に分類します。その上で、3つのうち2つ以上「ドレス」の要素をもつ洋服を取り入れることによって実現することができます。

※カジュアル要素のある洋服

- トップス: Tシャツ、ニット、パーカー、ダウンジャケットなど

- ボトムス: ジーンズ、チノパン、カーゴパンツ、ストレートパンツなど

- シューズ: スポーツサンダル、スニーカーなど

※ドレス要素のある洋服

- トップス: ワイシャツ、ニット、ジャケット、コートなど

- ボトムス: スラックス、テーパードパンツ、ストレートパンツなど

- シューズ: レザーサンダル、革靴など

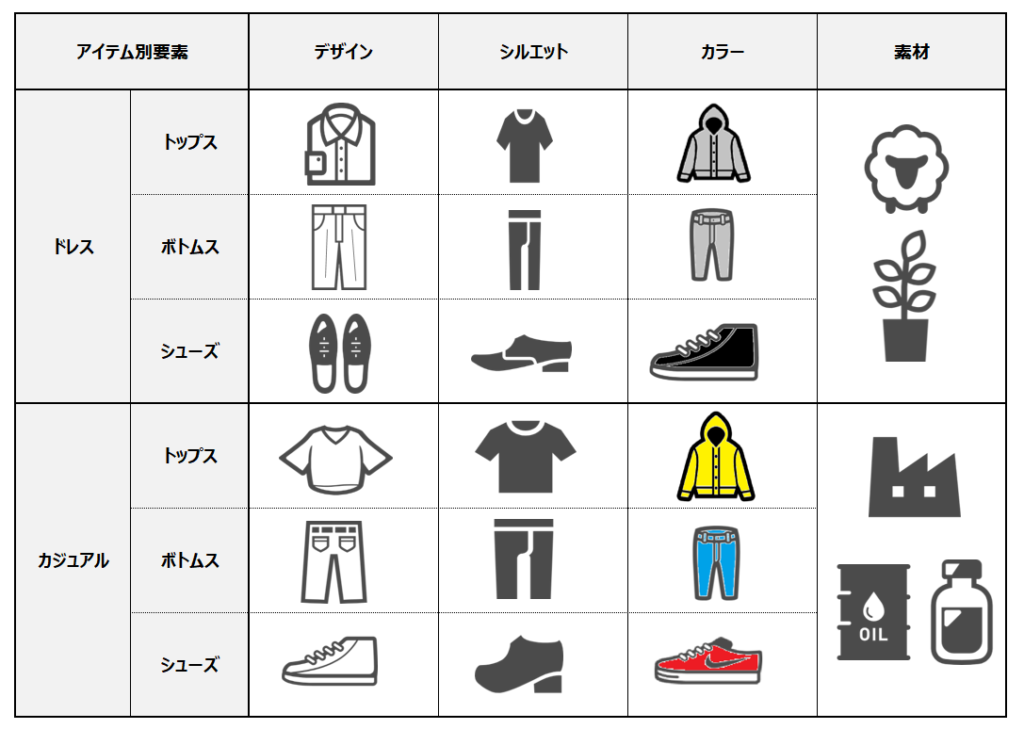

洋服の要素

お気づきのとおり、アイテム別のカテゴリーで「ドレス」と「カジュアル」が重複するものもあります。こういったアイテムを「ドレス」と「カジュアル」に分類するためには、「洋服の分類」だけでなく、洋服のもつ「要素」を理解することが求められてきます。

「要素」をもとにカテゴリー化する基準としては、「デザイン」「シルエット」「カラー」「素材」があげられます。

アイテム単体でもこれらの要素に分解することによって、「ドレス」と「カジュアル」のバランスを調整することができます。

それでは、それぞれの基準について具体的な内容を確認していきましょう。

デザイン

洋服のもつ装飾のことです。スーツに含まれる要素が多いほど「ドレス」寄りとされています。

例えば、トップスの場合は「襟(えり)の有無」で分類することができます。「ドレス」に分類されるものは襟付きの「シャツ」で、「カジュアル」に分類されるものは襟なしの「Tシャツ」といった具合です。また、ボトムスであればスラックスのようなセンタープレス(パンツの中央のまっすぐな折り目)のあるものが「ドレス」に分類することができます。

シルエット

洋服の形のことです。大まかな考え方としては「細い=ドレス」「太い=カジュアル」に分類することができます。

一般的には「ドレス」要素の象徴である「スーツ」では、体形にフィットした形が理想的とされているためです。「スーツ」の考え方では、自分の体形にあったサイズに調整するために、「S・M・L」といったサイズ感ではなく、「Y6・A5・AB5」などの分類やオーダーによる数センチ単位でのサイズで合わせることがより良いとされています。

カラー

洋服の色のことです。「白・黒・灰(グレー)」のような色味のない無彩色が「ドレス」要素に分類されます。それに対して、「赤・青・黄」などの有彩色が「カジュアル」要素に分類されます。

これについては、近年では「スーツ」にも様々な色味がありますが、冠婚葬祭などの一層かしこまった場面を思い浮かべていただけるとわかりやすいかと思います。

素材

洋服の原材料のことです。「天然繊維」かつ「シワがなくツヤがあるもの」が「ドレス」要素に分類され、「化学繊維」かつ「シワがありツヤのないもの」が「カジュアル」に分類されます。

原材料を大別すると植物や動物から由来する「天然繊維」と、石油や原料を人工的に加工した「化学繊維」に分けることができます。代表的なものとしては、「天然繊維」では「コットン、シルク、リネン、ウール」など、「化学繊維」では「ポリエステル・ナイロン・アクリル」などがあげられます。

「天然繊維」で作られた洋服が「ドレス」要素を持つものとされていて、一般的には、スーツはシワになりにくくテカテカしていない艶(つや)のあるウール素材で作られています。

なお、シルエットから考えたときに「ドレス」要素に分類される「スーツ」では、体形にフィットしたものが理想とされていましたが、実はシワをつきにくくして艶を出す目的も含まれています。 よって、素材は「原材料」だけではなく「シワの有無」や「ツヤ感」も考慮する必要があります。

適用例

それでは、最後に具体的なコーディネートに落とし込んで、これまでの内容を視覚的に確認していきましょう。「ドレス」「カジュアル」「ドレス&カジュアル」の3パターンの組み合わせ例を用意しましたので、イメージを整理してください。

イラストだけではわかりにくい要素もありますが、大人の男性にあう組み合わせの参考としていただけますと幸いです。

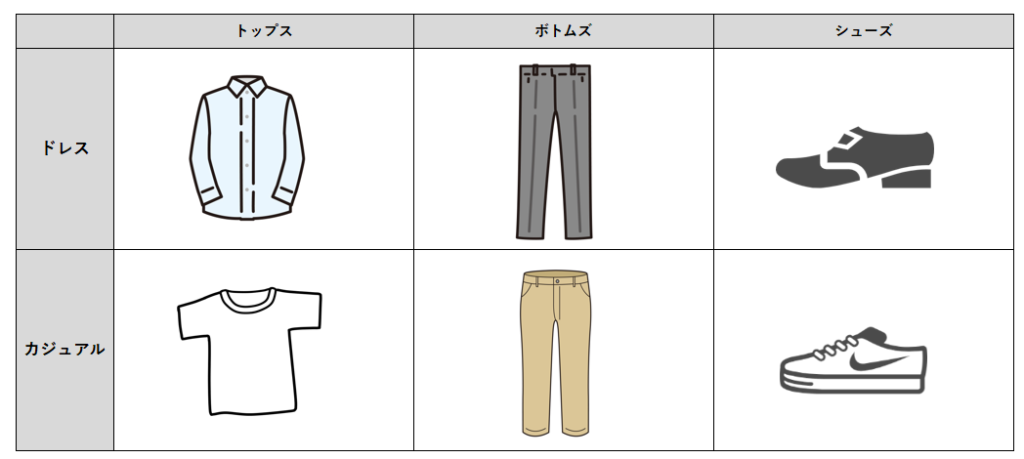

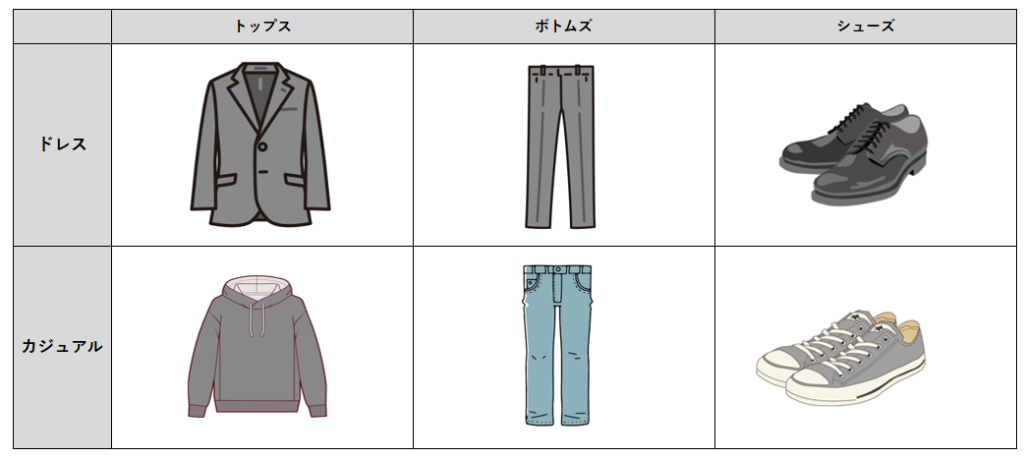

■ドレスのみのコーディネート例

一般的な「スーツ」に使用されるアイテムのみをピックアップしています。ビジネスシーンや冠婚葬祭などのかしこまった場面で着用されるアイテムで構成されています。

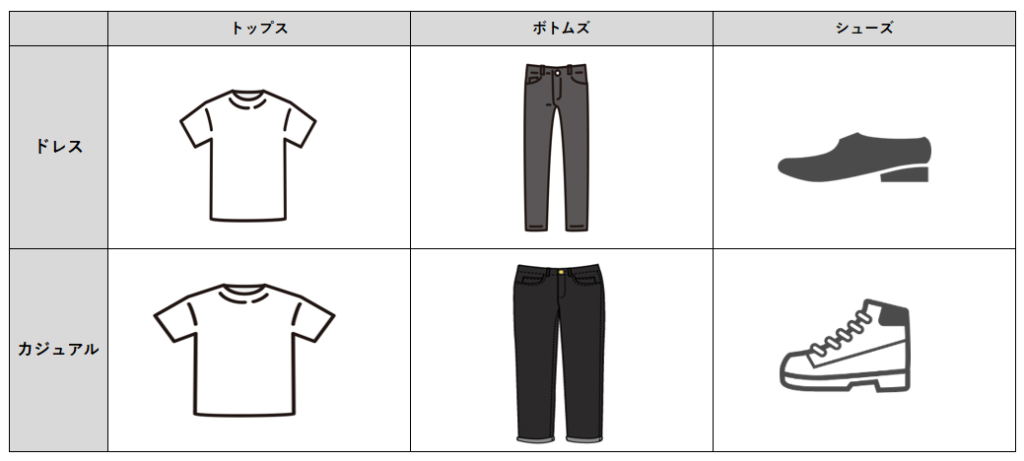

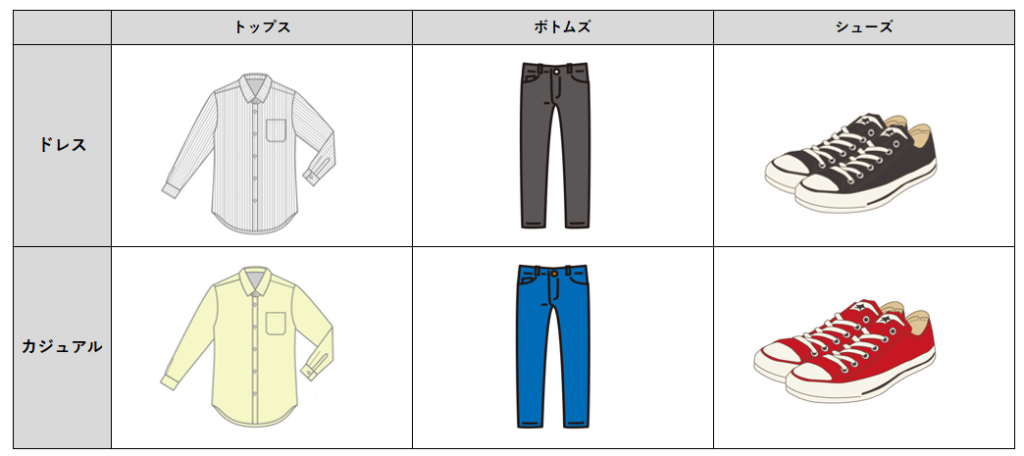

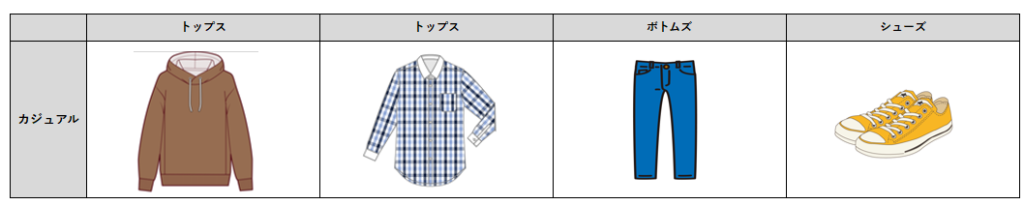

■カジュアル寄りのコーディネート例

「スーツ」とは対照的に、ビジネスシーンや冠婚葬祭では着用されないアイテムで構成されています。

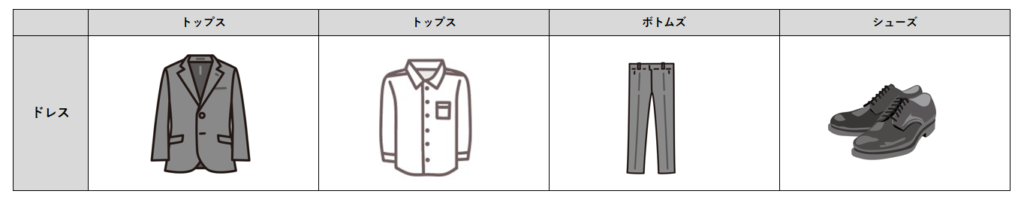

■カジュアルとドレスをあわせたコーディネート例

洋服の要素のうち「デザイン」「シルエット」「カラー」で、「カジュアル」から「ドレス」への調整をしています。「デザイン」ではトップスにシャツ、「シルエット」ではボトムスを細身に、「カラー」では全体的に黒を基調とした無彩色で構成されています。

まとめ

洋服は「ドレス」と「カジュアル」の2種類に大別することができて、東洋人のおとなの男性がオシャレに洋服を着こなすためには、「ドレス」要素を多めに取り入れる必要があります。

基準となる考え方としては、洋服のコーディネートを「トップス」「ボトムス」「シューズ」の3アイテムに分類したうえで、そのうちの2アイテムは「ドレス」の要素を選択します。

具体的な洋服選びの基準としては、「デザイン」「シルエット」「カラー」「素材」の4要素を念頭におきつつ、アイテムごとに「ドレス」要素を考慮して全体のコーディネートを調整するかたちとなります。

このような考え方の基準を理解できれば、洋服選びでの失敗は起きにくくなります。まずは「失敗しない洋服選び」を身に付けたうえで、自分の好みにあった洋服を選んでいきましょう。

また、このような考え方に基づけば、オシャレのために高級ブランドのような高価な洋服を選ぶ必要がないこともご理解いただけたかと思います。日本では、ユニクロ・GU・ZARA・H&M・GAPなどの高品質で低価格なファストファッションのブランドがおおく展開されていますので、まずはこういった手に取りやすいアイテムから自分にあうオシャレを検証していただければ幸いです。

まずは自分自身の基準でも問題ないので、洋服を「ドレス」「カジュアル」のいずれか2種類に分別できるように意識をしていきましょう。「スーツに使われるかどうか?」といった基準であれば、大人の男性であればそこまで迷わないで済むかと思います。